Rops au cœur tendre - Les dernières confessions d’un homme moderne

Avec la complicité de Véronique Carpiaux, Conservatrice du Musée Félicien Rops (Province de Namur)

Interview posthume réalisée par Mélanie De Groote

Le temps de quelques pages, sortons ce grand artiste namurois de la caricature dans laquelle il s’est lui-même enfermé. Dans cet échange, Félicien Rops passe de trépas à vie et c’est une image attachante qui s’en dégage. Félicien tombe le masque et on perçoit mieux son univers, sa personnalité et, par conséquent, son œuvre.

Monsieur Rops, où êtes-vous né et où avez-vous grandi ?

Je suis né à Namur en 1833 et j’ai grandi dans la rue du Président, en face de l’actuelle école Sainte-Marie. À ma naissance, des fées se sont penchées sur mon berceau et elles m’ont notamment souhaité de ne jamais me conformer et de rester libre. C’est un vœu que je me suis attaché à respecter toute ma vie durant !

Euh… Des fées dites-vous ?

Je me suis toujours inventé beaucoup d’histoires. Je me suis créé un personnage, un avatar pourrait-on dire. Mes premiers biographes ont écrit que j’étais petit-fils d’un Hongrois et d’une Espagnole. Je suis fils de Namurois, mais vous admettrez que c’est moins glamour et moins vendeur ! J’aimais de la Hongrie les images de nature, de tsiganes, de steppes à parcourir à cheval, de nuits à la belle étoile. J’aimais de l’Espagne la musique et la lumière. J’ai beaucoup voyagé, mais ce sont surtout dans ces deux pays que mon tempérament sauvage s’est retrouvé.

C’est plus vendeur effectivement. Mais parlez-moi de votre enfance, la vraie.

Je vous préviens, c’est un peu décevant ! Je suis né dans une famille très catholique par ma mère et très libérale par mon père. Mon père était libre-penseur et marchand de tissus. Mes parents étaient déjà âgés quand ils m’ont eu. Je suis un enfant unique qui n’était plus attendu. J’étais chouchouté, un enfant-roi comme vous dites maintenant. Du côté de mon père, la famille était très grande, très riche et avait beaucoup de propriétés et d’influence sur Namur.

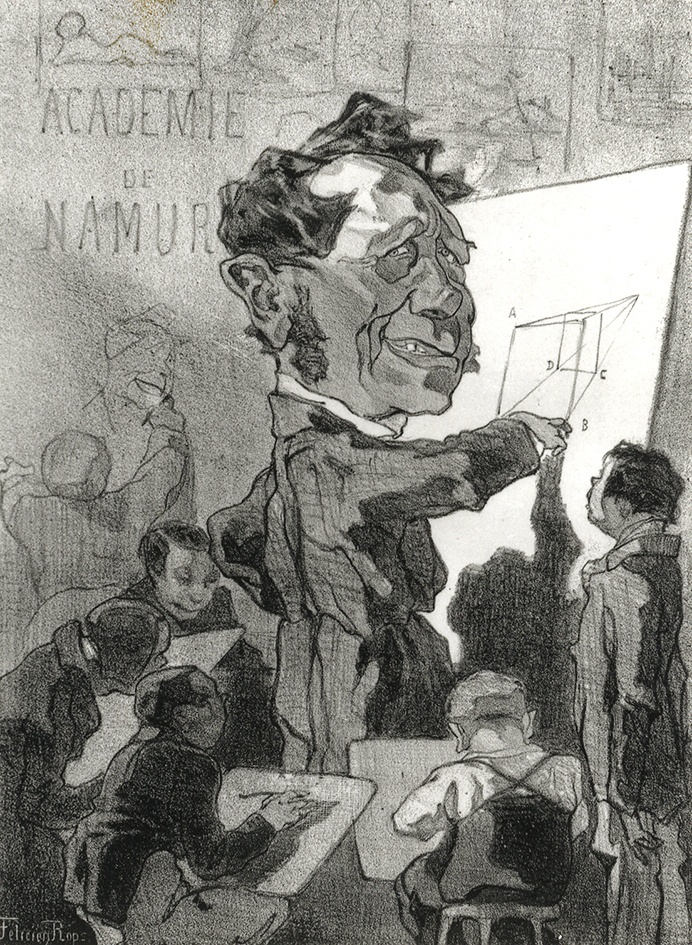

À 15 ans, je perds mon père et ce bouleversement provoque d’autres changements : je quitte l’enseignement catholique jésuite pour aller à l’athénée ; je m’inscris à l’académie pour apprendre la peinture et le dessin. Je suis les cours de Ferdinand Marinus, professeur de peinture de paysage (son art est un peu passé de mode aujourd’hui…). C’est là aussi que j’ai accès aux modèles vivants. Pas des nus à l’époque, mais des militaires ou des quidams qui acceptent de poser. J’ai toujours eu le trac quand un modèle vivant arrivait : la peur de devoir

représenter quelque chose d’existant, de réel, de visible. Ma formation artistique réside dans ces quelques années à l’académie de Namur, puis à l’atelier Saint-Luc à Bruxelles et ensuite chez Félix Bracquemond à Paris pour apprendre l’art de la gravure. Je suis principalement un autodidacte.

Comment entrez-vous dans la vie adulte ?

Pendant trois ans, je suis confié à un affreux tuteur, un cousin. Ce type, même le diable n’a pas voulu de son âme à sa mort ! Il voulait me faire prendre le droit chemin, ou plutôt le chemin du droit. En mon for intérieur, je savais déjà que je me consacrerais à la peinture. J’ai joué en apparence son jeu en m’inscrivant à une année préparatoire en droit et en philosophie, à l’Université libre de Bruxelles. C’était un choix lourd de sens, encore plus à l’époque ! L’ULB était alors une toute jeune université, franc-maçonne et libre-penseuse…

Ma mère a accepté à contrecœur et m’a aidé financièrement pour me permettre d’habiter à Bruxelles. Mais je n’ai pas fréquenté les cours et j’ai passé mon temps à guindailler. En réalité, je voulais quitter Namur, son esprit bourgeois, sa pudibonderie pour mener une vie de bohème, la vie d’artiste ! J’ai rejoint des groupes d’artistes, j’ai construit mon réseau… J’ai côtoyé les artistes et éditeurs parisiens réfugiés à Bruxelles du fait de la censure sous Napoléon III en France. Je me suis créé peu à peu un nom et j’ai affirmé ma modernité, à la fois dans mon langage et dans mon dessin.

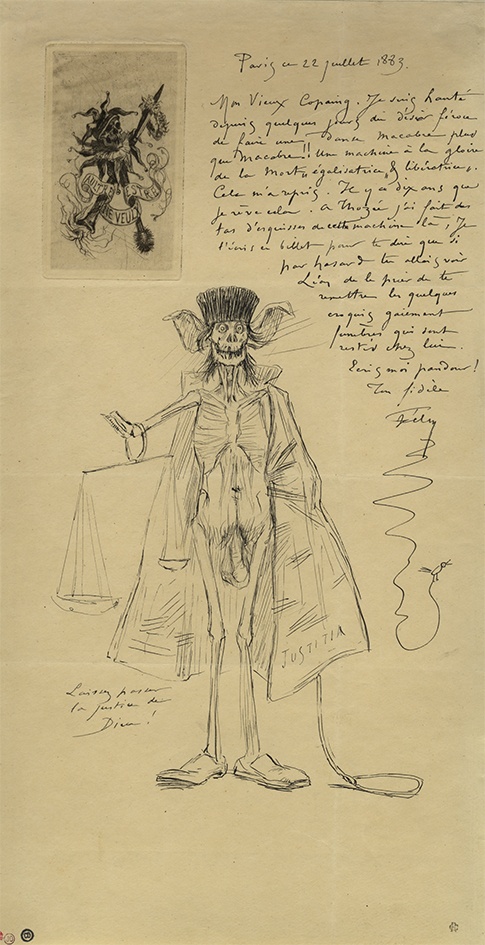

J’ai flingué mon héritage dans le financement du journal Uylenspiegel, le journal des ébats artistiques et littéraires. Je m’y suis moqué des artistes, de la société bourgeoise… J’y ai été au lance-flamme, un peu à la Daumier qui m’a beaucoup influencé… J’ai suivi aussi l’esprit de Courbet. J’ai créé d’ailleurs plus tard la Société libre des Beaux-Arts sous son patronage. C’est pas rien… Il faut dire que j’ai toujours eu du pif ! Je sens où je dois mettre les pieds pour faire circuler ma réputation d’artiste moderne et clairvoyant.

En quoi avez-vous été un homme et un artiste moderne ?

Vous allez me vexer… La modernité est dans ma manière de dessiner mais aussi et surtout dans le choix de mes sujets.

Vous êtes davantage dans un mouvement de contre-courant que d’avant-garde, non ?

C’est pas faux… Je suis contre l’académisme. Je fais des caricatures et des œuvres réalistes, principalement des sujets de société ou politiques.

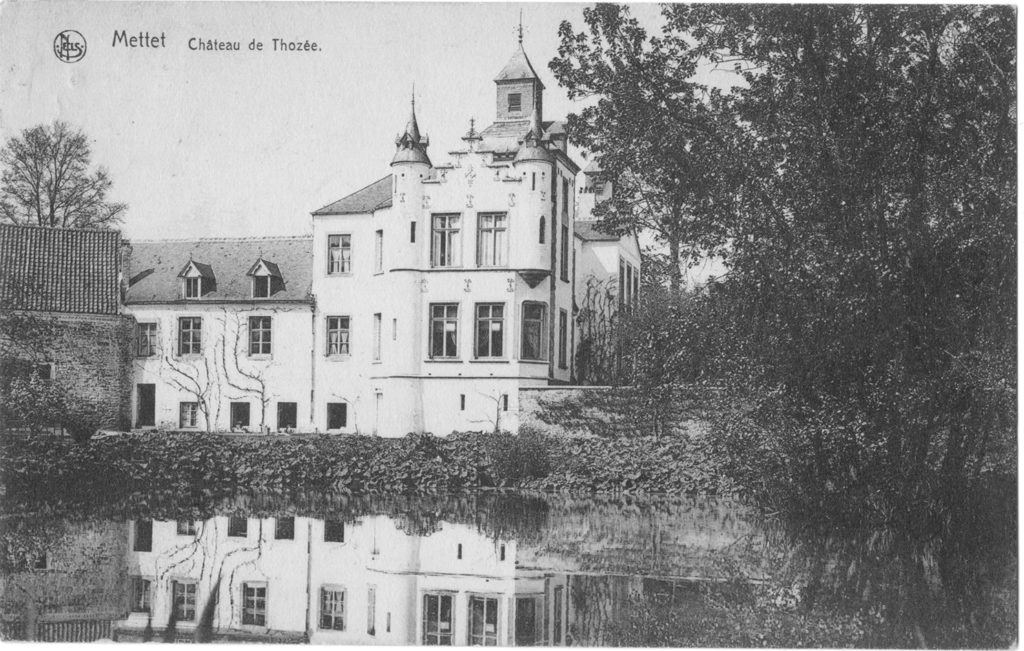

À la fin des années 1850, vous épousez Charlotte Polet de Faveaux et vous vivez entre Namur, Bruxelles et le château de Thozée à Mettet. Pourquoi ce retour à Namur après tant de rejet ?

Je vais vous étonner mais j’ai toujours eu un faible pour ma petite ville de province : l’aviron sur la Meuse, le vieux maître-nageur Pampet, le père Buck qui jouait de la musique, la petite voisine à qui je donnais des grosses betches… Vous savez que c’est moi qui ai créé le Royal Club nautique Sambre & Meuse en 1862, entre deux voyages à Paris ?

En gros, je n’ai jamais vraiment quitté Namur, j’ai toujours eu cette envie d’être reconnu par ma ville. J’aurais payé un rocher pour qu’une plaque rappelle mon nom aux générations futures… Ça m’a poursuivi toute ma vie.

Vous vous êtes bien rattrapé depuis : un musée, une auberge, une avenue, une école, une salle de vente, même des chocolats !

Un bon musée monographique, c’est vrai. Je me sentais fort jugé dans ma ville et je voulais être réhabilité, au moins pour mes enfants. Si j’ai fait des pieds et des mains pour recevoir la Légion d’honneur à Paris, c’était en grande partie pour montrer à ma famille que j’avais réussi.

Vous avez toujours navigué entre des sentiments de rejet et d’attirance…

Je suis effectivement très ambigu à plus d’un titre. Ça doit venir de mon éducation jésuite (éclat de rire). Très ambigu par rapport à ma ville natale que je prétends détester mais dont je veux être reconnu. Très ambigu par rapport à la bourgeoisie qui est mon milieu de naissance, le milieu qui me fait vivre mais dont je me moque sans arrêt. Très ambigu à l’égard du clergé. Je suis ambigu mais c’est le propre de l’âme humaine. Et je l’assume jusqu’au bout. Je suis entier et honnête. J’accepte mes pulsions et ce que je suis, volage et libre dans ma tête. « Rops suis, aultre ne veulx estre », telle est ma devise.

Mon mode de vie aussi n’est pas banal. À Paris, on m’appelle « le mormon » parce que je vis avec deux sœurs, Aurélie et Léontine Duluc. Elles ont accepté qui j’étais, profondément. Charlotte, ma première épouse, a été aussi très tolérante avec moi. Quand on s’est séparé, en 1874, j’avais une troisième maîtresse, Alice Renaud qui a eu la mauvaise idée de venir faire un scandale à Charlotte au château de Thozée. C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, et on le comprend. J’ai reçu une très belle lettre de rupture… Elle m’a aimé mais ne pouvait plus tolérer mes nombreux adultères… Ça a été un grand chagrin pour elle et pour moi aussi d’ailleurs, même si cette rupture a provoqué mon départ définitif vers Paris qui fut une véritable révélation professionnelle et personnelle.

J’ai eu la chance de tomber sur des belles personnes, des belles femmes, des belles personnalités de femmes. Je suis très sincère quand je dis ça.

Pourtant vous ne les « croquez » pas spécialement à leur avantage !

Tout dépend du contexte et du point de vue. Qu’est-ce que je veux dessiner ? La femme moderne. Je veux être le témoin de mon temps, je veux faire du dessin journalistique, si vous voulez. Je trouve scandaleux de choisir des modèles dans la rue, de les farder, de les mettre sur une estrade et d’en faire des sujets historiques ou mythologiques. Moi, je veux montrer les femmes comme elles sont, marquées par la vie. Alors oui, d’une certaine manière, elles ne sont pas à leur avantage mais elles sont passionnantes.

Mon travail exprime que la femme a un statut très bas dans la société de mon époque. Il illustre aussi leur courage et la manière dont elles s’en sortent, parfois comme prostituées ou comme courtisanes. J’admire la beauté de la femme, sa beauté esthétique, mais aussi la beauté de son courage et de ses combats. J’ai dessiné des buveuses d’absinthe, des prostituées ; c’est vrai que ces femmes sont en général marquées par la vie, je n’essaie pas de les enjoliver, elles sont comme elles sont !

Bon, misogyne ou pas misogyne ?

Pas du tout. Vous restez encore calée dans votre vision du 21 ème siècle ! J’aime vraiment les femmes. J’ai une grande admiration pour la manière dont elles se débrouillent. Quand je suis à Paris, c’est le début des suffragettes, le début du féminisme. Les femmes sont dans des situations très précaires. Elles ont très peu de choix. Même les bourgeoises ont très peu de possibilité d’avoir une profession. Les femmes sont pour la plupart ouvrières, laveuses de linge, couturières. Elles n’ont aucun horizon, à part faire un beau mariage ou percer en tant que courtisane.

Paris est une société très schizophrénique au 19 ème siècle : les hommes vont le matin à la messe, le soir au bordel. Les épouses modèles sont enfermées dans un carcan. Elles se marient par obligation, vont à l’église, vivent des frustrations immenses… Celles que j’ai dessinées sont celles du monde de la nuit, celles auprès desquelles les hommes vont chercher le plaisir, celles qui sont sans-le-sou, qui se débrouillent pour survivre et qui parfois tombent dans

l’alcoolisme ou la prostitution.

Et vos images de la femme fatale ?

Cette femme-là est allégorique. Énormément d’auteurs de cette fin-de-siècle parlent de cette femme fatale et dominatrice qui emmène l’homme vers une mort certaine. C’est un thème très courant au 19 ème . Il évoque notamment les maladies sexuellement transmissibles. C’est que la prostitution est alors quelque chose de très courant. Beaucoup de femmes se prostituent occasionnellement pour arrondir leurs fins de mois. Dans certains magasins de tissu, il y a des cabines d’essayage réservées aux ouvrières qui s’y adonnent. Certains hommes tombent amoureux de leur maitresse et décident de la sortir de sa maison close, de lui offrir un logement, de l’entretenir.

Vous ne défendez pas ces femmes, vous les montrez à la façon d’un documentaire, à la façon d’un Jack London en immersion ?

Je peins les univers de mon temps. Bon, ce n’est pas non plus le bagne de faire la fête tous les soirs… D’autant que c’est aussi l’époque où l’éclairage public fait son apparition à Paris et crée des ambiances féeriques. C’est une époque passionnante avec beaucoup d’innovations techniques et je veux en être. C’est le début des affiches en couleurs, des colonnes Morris sur les boulevards. Il y a une excitation ambiante que je vis de façon très forte. Je dois quitter Paris de temps en temps parce que ça me prend trop les nerfs. Je suis fébrile. J’ai besoin de la

nature pour me ressourcer.

Vous avez toujours mené la grande vie ? D’où venait cette fortune ?

J’ai eu beaucoup d’argent de ma famille, mais j’ai tout cramé dans la création du journal Uylenspiegel et de sociétés en tout genre : la Société libre des Beaux-Art (1862), la colonie d’Anseremme (1868), la Société internationale des Aquafortistes (1869)… J’ai vécu au- dessus de mes moyens. Ma femme a pas mal renfloué les caisses, mais j’ai eu un train de vie de bourgeois, j’ai mal investi et j’ai beaucoup dépensé.

Quand je suis parti à Paris, j’ai commencé par louer un atelier qui me servait aussi de logement. Je tirais le diable par la queue, ce n’était pas simple. J’ai rapidement mis en place des stratégies pour vendre mes œuvres. J’ai toujours eu un bon sens du marketing et du commerce. J’ai bien vendu mais ce sont surtout les sœurs Duluc qui faisaient bouillir la marmite avec leur maison de couture… J’ai quand même contribué à leur succès en dessinant pour elles des modèles de robes, de tenues de soirée ou de costumes de scène. On est même allé à New-York ensemble pour ouvrir une succursale de leur commerce et exporter la mode parisienne.

On a beaucoup parlé de l’homme et de l’amant, mais on sait moins quel père vous avez été ?

Un père très moderne. Je me suis beaucoup occupé de mes enfants. J’en ai eu 4 dont seulement deux ont survécu. J’ai eu Paul et Juliette avec Charlotte. Juliette est morte d’une méningite à 5 ans. C’est une des plus grandes douleurs de ma vie. Et j’ai eu un enfant avec chacune des sœurs Duluc, ma chère Claire et ce pauvre petit Jacques, mort à la naissance. Je me suis beaucoup occupé de Claire. Je lui ai donné une éducation très poussée en l’envoyant en Angleterre pour suivre des études et apprendre la langue, puis je l’ai laissée devenir artiste¹. C’est une destinée assez exceptionnelle à l’époque pour une femme ! Paul a pris une voie

plus classique, celle du droit. Je me suis acharné pour garder une relation avec lui malgré le divorce. Ça n’a pas été simple pour lui de se positionner par rapport à un père considéré comme un pornographe. J’ai essayé que mes enfants aient des liens entre eux, bien que l’un habitait Thozée et l’autre Paris, mais à ma mort ils se sont définitivement éloignés, surtout quand Paul a fait revenir mon corps au cimetière de Belgrade alors que je voulais être enterré avec mes deux maîtresses à Corbeil-Essonnes, près de Paris. Après mon corps s’est encore baladé pour terminer sa route au cimetière de Mettet.

¹ Elle a travaillé sous les pseudonymes masculins de Monsieur Haringus ou Étienne Morannes, mais ça c’est une autre histoire.

Revenons un peu aux lignes fortes de votre œuvre. Les tissus, les parures, les accessoires y prennent beaucoup de place et il est vrai que vous les rendez avec force de détails !

J’ai grandi dans un environnement de tissus et de beaux vêtements de par la profession de mon père. J’ai toujours aimé représenter les vêtements féminins, les crinolines, la mode, les matières, les accessoires… Et n’oublions pas que les sœurs Duluc ont commencé comme ouvrières avant d’ouvrir leur propre maison de couture. Une ascension sociale assez importante pour l’époque, soit dit en passant.

Quelles sont les autres constantes dans votre travail ? Des préoccupations ? Des combats ?

Je suis anti-académique. Je travaille de façon autodidacte, documentaire, allégorique et moderne. Je dessine la femme de mon temps, celle qu’on croise dans la rue. J’aborde aussi des thèmes propres à mon époque, comme la peine de mort, mais on ne peut pas dire que je sois un homme de combat… Ou alors de combat social. J’ai senti que la bourgeoisie allait être ébranlée par les ouvriers. J’ai pressenti les changements qui allaient bouleverser la société. Mais je ne suis pas un grand humaniste, ma préoccupation est d’être le témoin de mon temps et d’en rendre compte.

La Pornocratès est très symbolique de mon état d’esprit : la mort des arts classiques, la femme moderne qui nous guide vers de nouvelles formes d’art, la nécessité de laisser s’exprimer les instincts et la nature, les attributs de la mort, la mode, les beaux objets, les beaux vêtements, etc. Il y a aussi dans cette œuvre mon goût pour le demi-nu qui est typique de ma manière de dessiner. La femme n’est jamais entièrement nue, elle a toujours des bas, des accessoires de mode, un chapeau…

Mais mon objectif premier reste de gagner ma vie, comme tout le monde, de trouver des créneaux pour vendre.

Maintenant, qu’est-ce qui vous retourne dans votre tombe ?

Je suis choqué par le retour de la pudibonderie, par les réac’, l’hypocrisie de la bourgeoisie, du clergé. On y revient, c’est incroyable !

Si on devait vous réduire à une œuvre ?

Je dirais que mon œuvre compte trois chefs-d’œuvre : la Pornocratès, le Scandale et la Saisie. J’ai déjà parlé de la première. La seconde représente des vieilles Hollandaises qui discutent autour d’une table à la manière de la peinture du 17 ème très à la mode à l’époque et qui se vendait bien. Cette œuvre est très proche des sujets de Rembrandt mais avec des techniques graphiques mixtes (crayons de couleur, aquarelle, pastel), faisant un pied de nez aux grands formats de la peinture classique. La troisième représente une jeune femme coquette dans un

intérieur cossu, étendue sur un divan, un huissier derrière elle. Aurait-elle cessé d’être entretenue ?

Ce sont des œuvres que j’ai faites dans les années 1880. C’est un peu l’aboutissement de mon art. Avec la Pornocratès ou ma série des Dames au pantin, je suis carrément dans l’allégorie, dans le début du symbolisme.

Au musée, il n’y a que deux ou trois grands formats. Pourquoi avoir choisi le dessin, la gravure et l’illustration ?

La concurrence était tellement rude en peinture qu’il était difficile de se faire un nom dans le domaine ! C’est pour ça que j’ai choisi d’être dessinateur, illustrateur et graveur. Ces techniques sont moins cotées mais elles touchent plus de gens et permettent d’étendre rapidement une réputation. Cette réflexion, je me la suis faite très jeune car j’étais assez stratège concernant la vente de mon travail. La gravure, c’est l’art du multiple… Ça m’a permis d’être connu rapidement d’un grand nombre de personnes. J’ai géré ma carrière comme ça du début à la fin. Je me suis aussi énormément intéressé à la photogravure, à toutes les techniques proches de la photographie. Je suis sans cesse en recherche, recherche de rapidité d’exécution, de tirages de plus en plus importants, sans perdre en technique et en réalisme.

C’est beaucoup de travail, d’autant que vous êtes plus ou moins autodidacte ?

Je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de recherche technique, surtout en gravure. Je cherche sans cesse de nouveaux vernis, de nouveaux processus… À la fin de ma vie avec un artiste liégeois, Armand Rassenfosse, j’ai inventé un vernis révolutionnaire en gravure, mou, transparent et résistant, le « Ropsenfosse ».

Je suis assez constant dans mon travail et ma technique. Par contre, je suis complètement passé à côté du mouvement d’avant-garde et je n’ai pas bien compris l’impressionnisme qui émerge dès 1874. J’ai fait des paysages, mais je ne les ai pas traités à la manière des impressionnistes. Et là je me suis vautré, je suis resté fidèle à la représentation de la réalité. Je n’ai pas compris la déconstruction du sujet ni celle de la manière de peindre. Disons que La Plage de Heist est ce qui s’approche le plus de l’impressionnisme, avec un sujet plus flou et des ombres mauves.

C’est un regret ?

Pas vraiment, mais parfois je reste amer par rapport à ma reconnaissance artistique auprès du public. J’ai croisé des artistes comme Ensor et Rodin qui m’ont parfois copié ou se sont inspirés de mon univers. Ils sont devenus bien plus célèbres que moi. Mais je suis content de ne pas être mort plus tard qu’en 1898 car avec la première guerre mondiale, tous les standards de la peinture ont explosé. Je pense que je serais devenu ringard. Je suis mort au bon moment, en quelque sorte. Mon art est resté apprécié tout au long de ma vie. J’ai tout de même bien mené ma barque !

Un merci tout particulier à Pauline Tonglet (Musée Rops) pour les visuels.